これから筋力トレーニングを実施していく、いわゆる筋トレ初心者のための基礎知識と、初心者向きの週2回の自宅トレーニング(自重・チューブ・ダンベル)のプログラムを例示します。

まず、トレーニング初心者が知るべき基礎知識は以下の通りです。

①筋力トレーニングの種類と特徴

②筋肉の作用とグーループ分け

③トレーニングを実施する順番

④筋繊維の種類と負荷回数設定

⑤筋肉の超回復と部位分割法

⑥食事と栄養の知識

筋力トレーニング(きんりょくトレーニング)とは、骨格筋の出力・持久力の維持向上や筋肥大を目的とした運動の総称。目的の骨格筋へ抵抗(resistance)をかけることによって行うものは、レジスタンストレーニングとも呼ばれる。抵抗のかけ方にはさまざまなものがあるが、重力や慣性を利用するものや、ゴムなどによる弾性を利用するもの、油圧や空気圧による抵抗を用いるものが一般的である。重力による抵抗を利用する場合は特に、ウエイトトレーニングとも呼ばれる。

目次

- 1 ①筋力トレーニングの種類と特徴

- 2 ②筋肉の作用とグーループ分け

- 3 ③トレーニングを実施する順番

- 4 ④筋繊維の種類と負荷回数設定

- 5 ⑤筋肉の超回復と部位分割法

- 6 ⑥食事と栄養の知識

- 7 その他の基礎知識

- 8 初めての筋力トレーニング

- 9 具体的な週2回の自宅トレーニング

- 10 各トレーニングの実施方法

- 11 初心者向きの自宅大胸筋トレーニング

- 12 初心者向きの自宅背筋群トレーニング

- 13 初心者向きの自宅三角筋トレーニング

- 14 初心者向きの自宅上腕トレーニング

- 15 初心者向きの自宅腹筋群トレーニング

- 16 初心者向きの自宅下半身トレーニング

- 17 筋力トレーニングの総合記事

- 18 筋力トレーニングの効果が出る期間

- 19 発達停滞期のトレーニングメソッド

- 20 筋力トレーニング情報ページ

当サイトのトレーニング記事は、トップアスリートの知見にのみ基づき制作されており、全日本3位以上実績者・日本代表選手経験者に限り執筆しています。執筆陣に関する詳細はこちらをご参照ください。また、当サイトでは厚生労働省・Wikipediaなどの公共性・信頼性の高いサイトの情報を元に科学的な根拠(エビデンス)を担保しています。それらについてはこちらの一覧をご参照ください。

①筋力トレーニングの種類と特徴

1.自重トレーニング

自重トレーニングはよく「ウエイトトレーニングではない」と誤解され、そのため「毎日実施してもよい」などと言われますが、正式には”Self Weight Training”、つまりセルフウエイトトレーニングと呼ばれる自身の体重を負荷ウエイトに使うウエイトトレーニングの一種です。このため、他のウエイトトレーニングに準じ、超回復理論にのっとりプログラムを組んでいく必要があります。

なお、自重トレーニングは筋力トレーニングに初めて取り組む方にとっては手軽で、トレーニング入門には適切な方法ですが、ダンベルやバーベルを使ったフリーウエイトトレーニングほどの高負荷トレーニングは不可能ですので、本格的に身体作りを行いたい場合は、やはりフリーウエイトトレーニングを習得・実施していく必要があります。

2.ダンベルトレーニング

ダンベルトレーニングは、フリーウエイトトレーニングの入門として自宅で行うこともできる方法です。複数の関節と筋肉を同時に動かす「複合関節運動|コンパウンド種目」しかない自重トレーニングに対し、単一の筋肉だけを集中的に鍛えられる「単関節運動|アイソレーション種目」が豊富なことが特徴です。

このように、ダンベルトレーニングは自重トレーニングから一歩進んだ自宅でのトレーニング方法として有効です。また、筋肉の稼動域が広いのもメリットで、ジムでのマシンやバーベルを使ったトレーニングの仕上げとしても最適です。

なお、ウエイトを片手で保持することから、同じフリーウエイトトレーニングのバーベルトレーニングに比べると高重量を扱えないというデメリットがあります。

3.チューブトレーニング

チューブトレーニングはダンベルのように収納に場所をとらず、手軽なことから近年人気のトレーニング方法です。

基本的にはダンベルトレーニング同様に、複合関節接種目だけでなく単関節種目も豊富なことが特徴で、さらにダンベルでは実施できない「上から引くトレーニング」が可能なことが大きな特徴です。

ウェイトトレーニング(Weight Training)は、筋力トレーニングの1種目。バーベル、ダンベル、マシンまたは自重などを使い筋肉に負荷をかけ体を鍛えるトレーニング。主に筋力の増大、またはそれに伴う筋肉の増量などを目的とするトレーニングの総称。

狭義にはバーベルやダンベル、専用のトレーニングマシンを使用したトレーニングであり、広義にはそれに自重を利用したトレーニングも含む。

厚生労働省によるレジスタンス運動に関する記載

スクワットや腕立て伏せ・ダンベル体操などの標的とする筋肉に抵抗(レジスタンス)をかける動作を繰り返し行う運動をレジスタンス運動と言います。レジスタンス運動にはダンベルやマシンなどの器具を用いて行う方法と、スクワットや腕立て伏せのように自体重を利用して行う方法があります。

引用:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-058.html

②筋肉の作用とグーループ分け

筋力トレーニングの対象となる主な骨格筋は、その連動性と共働関係から以下のようにグループ分けされるのが一般的です。それぞれの筋肉名称と主な作用は以下のようになります。

1.上半身前面(押す動作)のグループ

大胸筋:上腕を前方に押し出し閉じる

三角筋:上腕を上・前・横・後ろに上げる

上腕三頭筋:肘関節を伸展させる

前腕伸筋群:手首関節を伸展させる

腹筋群:体幹を屈曲・回旋させる

このほかに、小胸筋・前鋸筋・肘筋などの深層筋も含まれます。

2.上半身後面(引く動作)のグループ

僧帽筋:肩甲骨を引き寄せる

広背筋:上腕を上・前から引き寄せる

上腕二頭筋:肘関節を屈曲させる

前腕屈筋群:手首関節を屈曲させる

脊柱起立筋:体幹を伸展させる

このほかに、菱形筋・大円筋・回旋筋腱板。上腕筋などの深層筋も含まれます。

3.下半身前面(押す動作)のグループ

腸腰筋群:股関節を屈曲させる

大腿四頭筋:肘関節を伸展させる

下腿三頭筋:足首関節を伸展させる

4.下半身後面(引く動作)のグループ

臀筋群:股関節を伸展させる

ハムストリングス:膝関節を屈曲させる

内転筋群:大腿を内転させる

筋肉の名称と作用の図鑑

最新の3Dデジタル図鑑

3Dデジタル画像による最新の筋肉図鑑は下記のリンク先をご参照ください。

③トレーニングを実施する順番

筋力トレーニングの成果を上げるためには、各トレーニング種目を実施する順番が大切で、これは対象となる筋肉の大きさと実施する種目の分類(コンパウンド種目|アイソレーション種目)によります。

①大きな筋肉から小さな筋肉へ

筋力トレーニングを実施する順番として、まず優先するべき要素が「大きな筋肉からはじめ小さな筋肉を仕上げる」ということです。

筋力トレーニングの対象となる骨格筋のなかで、最大の体積を持つのは大腿四頭筋で、ついで広背筋です。また、筋肉グループとしての筋量は多い順に、①下半身の筋肉、②上半身の引く筋肉、③上半身の押す筋肉、④体幹の筋肉、になります。

このため、同日に複数の筋肉グループをトレーニングする場合の実施の順番は以下の通りです。

①下半身の筋肉

②上半身の引く筋肉

③上半身の押す筋肉

④体幹の筋肉

また、各筋肉グループを構成する筋肉の大きさとトレーニングの実施の順番は以下の通りです。

下半身の筋肉の大きさと、筋力トレーニングの実施の順番は以下の通りです。

①大腿四頭筋

②ハムストリングス

③臀筋群

④内転筋群

⑤下腿三頭筋

上半身の引く筋肉の大きさと、筋力トレーニングの実施の順番は以下の通りです。

①広背筋

②僧帽筋

③上腕二頭筋

上半身の押す筋肉の大きさと、筋力トレーニングの実施の順番は以下の通りです。

①大胸筋

②三角筋

③上腕三頭筋

②複合関節種目から単関節種目へ

筋力トレーニングの種目には大きく2種類があり、一つは複合関節種目(コンパウンド種目)、そしてもう一つが単関節種目(アイソレーション種目)で、それぞれの分類方法と実施の順番は以下の通りです。

①複合関節種目|コンパウンド種目

同時に複数の筋肉と関節を動かすトレーニング種目で、高重量を扱って大きな筋肉に負荷をかけられます。実際の筋力トレーニングにおいては先に実施します。

②単関節種目|アイソレーション種目

単一の筋肉と関節だけを動かすトレーニング種目で、低重量で集中的に小さな筋肉に負荷をかけられます。実際の筋力トレーニングにおいてはコンパウンド種目の後に実施します。

具体的な各トレーニング種目の実施例は下記の記事をご参照ください。

▼関連記事

④筋繊維の種類と負荷回数設定

筋トレの対象となる骨格筋は筋繊維から構成されており、その筋繊維には主に三種類があります。そして、それらはそれぞれ異なる収縮特性を持っており、トレーニング目的に合わせてターゲットにする筋繊維を考慮する必要があります。

遅筋(遅筋繊維Ⅰ)

持久的な(持続的な)収縮の主体となる筋繊維で、筋トレによってあまり筋肥大しない特性を持ちます。このため、ダイエット系トレーニングで対象となる筋繊維です。

筋力トレーニングでは20回以上の反復回数で限界が来る、軽めの重さ(低負荷設定)でセットを実施します。

速筋(速筋繊維Ⅱa)

持久要素もある瞬発的収縮の主体となる筋繊維で、筋トレによって中程度に筋肥大する特性を持ちます。このため、ボディメイク系トレーニングで対象となる筋繊維です。

筋力トレーニングでは12~15回の反復回数で限界が来る、やや重めの重量(中負荷設定)でセットを実施します。

速筋(速筋繊維Ⅱb)

瞬発的な運動において爆発的な速い収縮(Fast)をし、グリコーゲン(Glycogen)を消費することからFG筋とも別称されます。レジスタンストレーニングで鍛えると強く筋肥大します。陸上競技で例えるなら、100~200m走に必要な筋肉です。

筋力トレーニングでは6~10回の反復回数で限界が来る、かなり重めの重量(高負荷設定)でセットを実施します。

厚生労働省による筋繊維に関する記載

骨格筋を構成している筋繊維には大きく分けて速筋と遅筋の2種類があります。速筋は白っぽいため白筋とも呼ばれます。収縮スピードが速く、瞬間的に大きな力を出すことができますが、長時間収縮を維持することができず張力が低下してしまいます。遅筋は赤みがかった色から赤筋とも呼ばれます。収縮のスピードは比較的遅く、大きな力を出すことはできませんが、疲れにくく長時間にわたって一定の張力を維持することができます。

引用:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-026.html

⑤筋肉の超回復と部位分割法

筋力トレーニングを行い筋繊維に負荷をかけると、筋繊維はわずかな裂傷を負い、一定の回復期間の後にトレーニング前よりも強く・太くなって回復します。この生体反応を「超回復」と呼び、筋力トレーニングとは、計画的に超回復を繰り返すことにより筋肉を強くしていく行為です。

このため、筋肉に対してレジスタンス負荷をかける頻度・間隔には十分に留意してトレーニングプログラムを組み立てる必要があります。

骨格筋の超回復期間には、それぞれ固有の回復時間があり、それは年齢や性別によって左右されますが、20~30代男性の場合、おおよそ以下のようになります。

▼関連記事

筋肉部位ごとの超回復期間

・大胸筋:48時間

・三角筋:48時間

・上腕三頭筋:48時間

・僧帽筋:48時間

・広背筋:72時間

・上腕二頭筋:48時間

・腹筋群:24時間

・脊柱起立筋:72時間

・大臀筋:48時間

・大腿四頭筋:72時間

・ハムストリングス:72時間

・前腕筋群:24時間

・下腿三頭筋:24時間

なお、加齢とともに超回復期間は最大2倍程度まで長くなります。また、女性は男性に比べると筋肉合成に関わるホルモン分泌量が少ないため、男性よりも超回復期間が長くなる傾向にあります。

このような、超回復理論にのっとり効率的に全身をトレーニングしていくためには、全身の筋肉を連動性によっていくつかのグループに分け、ローテーションで鍛えていく「部位分割法|スプリットトレーニング」が最適です。その具体的なローテーションの組み方は以下の通りです。

▼筋肉部位ごとの超回復期間

部位分割トレーニング

筋力トレーニングの効率を上げるためには、一度に全身の筋肉全てを鍛えるのではなく、筋肉部位を2~4グループに分け、1日に1グループずつ一週間で2~4回の分割トレーニングを行うことが有効です。

▼関連記事

週2回のトレーニングの場合

①上半身・下半身の押す動作の筋肉

②上半身・下半身の引く動作の筋肉

具体的なトレーニングメニューは下記の記事に記載しています。

▼具体的な週2回トレーニングメニュー

週3回のトレーニングの場合

①上半身の押す動作の筋肉

②下半身の筋肉

③上半身の引く動作の筋肉

具体的なトレーニングメニューは下記の記事に記載しています。

▼具体的な週3回トレーニングメニュー

週4回のトレーニングの場合

①上半身の押す動作の筋肉

②下半身の押す動作の筋肉

③上半身の引く動作の筋肉

④下半身の引く動作の筋肉

具体的なトレーニングメニューは下記の記事に記載しています。

▼具体的な週4回トレーニングメニュー

厚生労働省による超回復とトレーニング頻度に関する記載

筋肉には疲労からの回復の時間が必要です。レジスタンス運動は標的の筋肉に負荷を集中する運動ですから、その筋肉に十分な回復期間としてトレーニング間隔をあける必要があります。毎日行うのではなく、2-3日に一回程度、週あたり2-3回行うくらいの運動頻度が推奨されます。

引用:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-058.html

筋肉はレジスタンス運動を行うと筋線維の一部が破断されます。それが修復される際にもとの筋線維よりも少し太い状態になります。これを「超回復」と呼び、これを繰り返すと筋の断面積が全体として太くなり筋力が上がります。筋力のトレーニングはこの仕組みを利用して最大筋力に近い負荷でレジスタンス運動し、筋が修復されるまで2~3日の休息ののち、またレジスタンス運動でトレーニングということの繰り返しによって行われます。

引用:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-092.html

⑥食事と栄養の知識

筋力トレーニングを実施したら、そこで満足して終わるのではなく、トレーニング効果を最大限高める食事・栄養摂取をする必要があります。詳しくは、下記の記事をご参照ください。

その他の基礎知識

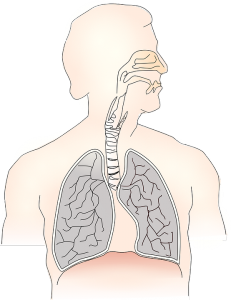

筋トレの呼吸方法

筋肉は息を吐くときに収縮し、息を吸うときに弛緩するという特性があります。このため、基本的には力を入れるときに息を吐き、戻しながら息を吸います。しかしながら、高重量のトレーニングなどでは挙上中は息を止め、挙げ終わってから息を吐き、戻す時も息を止め、戻し終わってから息を吸うという方法が一般的です。

また、ダイエット筋トレなどでウエイトトレーニングに有酸素運動の効果を加えたい場合は、鼻から吸って口から吐くことで腹式呼吸になり、ダイエット効果も高まります。

▼引用記事

筋力トレーニングと有酸素運動

筋肥大トレーニングの場合

高重量・高負荷で行う筋肥大筋トレの場合、事前に筋細胞内に貯えた限られたグリコーゲンをいかに効率的に使って、その日ターゲットにした筋肉群を追い込む(オールアウトする)かが非常に重要です。

このため、少しでもエネルギー消費を避けるため、筋トレ前に有酸素運動をするのは非効率です。また、筋トレで追い込んだ身体で有酸素運動をするのは、突然一部の筋肉の筋力が抜けたりして危険なので、避けたほうが無難です。

つまり、筋肥大筋トレの場合、筋トレと有酸素運動を同じ日に組み合わせるのは非効率となりますので、有酸素運動を行いたい場合は、筋トレと筋トレの間の日に有酸素運動だけを行うのが最適です。

▼引用記事

ダイエットトレーニングの場合

筋トレを有酸素運動より先に行うのは、多くのトレーニーが昔から行ってるやり方です。栄養も行き渡っていてカラダが元気な状態で先に筋トレをすると、よりハードにトレーニングができて、筋疲労ができ、筋肉を増やせるからです。しめで有酸素でさらにエネルギーを使い切って、体脂肪を燃やそういう考え方です。

先に有酸素運動を行ってしまうと、筋トレに必要なグリコーゲン(エネルギー源)を使い切ってしまうし、筋トレに必要な集中力も無くなってしまうので、多くのトレーニーは筋トレ→有酸素運動の順序を選びます。

逆に、先に有酸素運動を行い、あとで筋トレを行った方が効率が良いという考え方もあります。

筋トレの方がEPOC(運動後過剰酸素消費量)が効果があるので、先に筋トレを行い、あとで有酸素運動をするとせっかくのEPOCの効果がかぶってしまうからです。

EPOC(運動後過剰酸素消費量)とは運動直後にカロリー消費効率が高くなる状態で、筋疲労がメインの筋トレ方が効果が期待できます。しっかり筋トレができたらEPOCは24時間以上は続くそうです。その後にわざわざ有酸素運動をしたら損だという考え方です。

▼引用記事

初めての筋力トレーニング

初めて筋力トレーニングを行うという方のために、まずチャレンジしてみたい簡単な種目を3種目解説します。

いずれも、筋力が弱くても動作可能で、なおかつ器具を必要としない種目ですので手始めに行うのに適切な種目です。

壁腕立て伏せ|上半身の押す動作のトレーニング

壁腕立て伏せは上半身の押す筋肉に有効な種目で、壁に向かい斜めになって実施します。

肩甲骨を寄せ、胸を張って動作を行うことがポイントで、押すときに息を吐き、倒れるときに息を吸います。

筋力にあわせて倒れる角度を調整し、10回前後の反復を1セットの目安にします。

▼動画つき解説

ドア斜め懸垂|上半身の引く動作のトレーニング

ドア斜め懸垂は、先端を丸く結んだシーツ類をドアにはさみ、そのシーツの端を保持して行う懸垂運動です。

身体を引き寄せながら肩甲骨を寄せていくのがポイントで、引くときに息を吐き、倒れるときに息を吸います。

筋力にあわせて倒れる角度を調整し、10回前後の反復を1セットの目安にします。

▼動画つき解説

椅子スクワット|下半身全体の動作のトレーニング

椅子スクワットは椅子を利用したスクワット運動で、椅子に座る要領で斜め後ろにしゃがむことで正しいスクワット軌道で実施できます。

背すじを伸ばし、斜め後ろにしゃがむことがポイントで、膝をつま先よりも前に出さないことが注意点です。

立ち上がるときに息を吐き、しゃがみながら息を吸います。

10回前後の反復を1セットの目安にします。

▼動画つき解説

それでは、次の項目では初心者向きの週2回の部位分割トレーニングメニュー・プログラムを解説します。

具体的な週2回の自宅トレーニング

週一回目:胸筋系+大腿四頭筋の筋トレメニュー

自宅トレーニング(自重+ダンベル)

①自重スクワットorブルガリアンスクワットorチューブレッグプレス:2セット

②ダンベルレッグエクステンション:1セット

③腕立て伏せor足上げ腕立て伏せor膝つき腕立て伏せorチューブチェストプレスorダンベルプレス:2セット

④パイクプッシュアップorチューブショルダープレスorダンベルショルダープレス:1セット

⑤ナロー腕立て伏せorリーバースグリップダンベルプレス:1セット

⑥チューブチェストフライorダンベルフライorインクラインダンベルフライ:1セット

⑦チューブフロントレイズorチューブサイドレイズorダンベルサイドレイズorダンベルフロントレイズ:1セット

⑧チューブフレンチプレスorチューブキックバックorダンベルフレンチプレスorダンベルキックバック:1セット

⑨クランチ・レッグレイズ・リバースクランチ:3セット

週二回目:背筋系+ハムストリングスの筋トレメニュー

自宅トレーニング(自重+ダンベル)

②チューブデッドリフトorダンベルデッドリフト:2セット

③チューブローイングorダンベルローイングorダンベルストレートアームプルオーバー:1セット

④チューブショルダーシュラッグorダンベルショルダーシュラッグ:1セット

⑤ダンベルスティッフレッグドデッドリフトorチューブレッグカールorダンベルレッグカール:3セット

⑥チューブカールorダンベルカールorダンベルハンマーカールorインクラインダンベルカール:3セット

⑦クランチツイスト・ダンベルトゥタッチクランチ:2セット

各トレーニングの実施方法

本格的な筋肉部位・方法別の筋力トレーニングの実施方法は下記の各リンク先をご参照ください。

初心者向きの自宅大胸筋トレーニング

膝つき腕立て伏せ

膝つき腕立て伏せは、床に膝をついて行う低負荷の腕立て伏せバリエーションです。背すじを伸ばし、セット中は常に肩甲骨を寄せて大胸筋に負荷を集中させることがポイントです。

斜め腕立て伏せ

台などに手をついて行う斜め腕立て伏せ(インクラインプッシュアップ)は、上半身にかかる体重が減少するため、通常の腕立て伏せよりも低負荷で行えるバリエーションです。

このため、トレーニング初心者や女性の筋力トレーニング導入に適しています。

なお、体幹に対して斜め下方に腕を押し出す軌道になることから、大胸筋のなかでも下部に負荷かかります。

重要な動作ポイントとして、①肩甲骨を寄せたままセットを行う、②背すじを伸ばす、③上半身を押し上げた位置で顎を軽く引いて大胸筋を強く収縮させる、の三点があげられます。

チューブチェストプレス

チューブチェストプレスは大胸筋トレーニングの基本となる種目で、大胸筋のほかにも三角筋や上腕三頭筋など上半身の押す筋肉全体に負荷がかかります。

しっかりと肩甲骨を寄せたまま動作を行うことがポイントです。

また、腕を押し出したポジションでやや腕を閉じる動作を加えることで、大胸筋がより強く収縮します。

ダンベルプレス

ダンベルプレスは、肩甲骨をしっかりと寄せたままで動作を行うことが大切です。肩甲骨の寄せ方が甘い、または途中で緩むと大胸筋ではなく三角筋に負荷がかかりますので注意してください。

初心者向きの自宅背筋群トレーニング

斜め懸垂

懸垂ができない、または必要回数の反復ができないという人は、まず斜め懸垂(インバーテッドロー)から背筋トレーニングを始めるとよいでしょう。

動作の基本はノーマル懸垂と同じで、胸をバーにつけにいくイメージで身体を引き寄せ、肩甲骨を寄せきって背筋群を完全収縮させるようにしてください。

チューブローイング

チューブローイングは背筋群全体に負荷のかかる種目です。上半身を倒しすぎないように気をつけてトレーニングを実施してください。

ダンベルローイング

本種目は、ダンベルを下ろしたときに肩甲骨を離してしっかりと背筋群をストレッチし、ダンベルを引き上げるときにしっかりと肩甲骨を寄せて背筋群を収縮させることが大切です。

また、背中が丸まらないように姿勢を作ることも重要で、このためには前方に目線を置くことが有効です。

初心者向きの自宅三角筋トレーニング

パイクプッシュアップ

パイクプッシュアップは、大きく腰を曲げ、斜め後ろに身体を押し出す腕立て伏せバリエーションで、特に三角筋に負荷が集中します。

チューブアップライトロウ

三角筋は効かせるのがやや難しい部位ですが、チューブアップライトロウは動作が比較的簡単な初心者向きの種目です。

肘を前に出して動作を行うと三角筋前部に、肘を後ろに引いて動作を行うと三角筋後部に負荷がかかります。

ダンベルアップライトロウ

ダンベルアップライトロウは、ダンベルショルダープレスに比べると強度自体は落ちますが、比較的簡単な動作で三角筋に効かせられるため、特に初心者に有効な種目です。

肘を前に出すと三角筋前部に、横に張りだすと三角筋中部に、後ろに引き気味にすると三角筋後部に負荷がかかります。

また、ダンベルを引き上げるときに上半身を反らせたり肩甲骨を寄せる動作を加えると負荷が背筋群に逸れてしまうので注意が必要です。

初心者向きの自宅上腕トレーニング

ベンチディップス(上腕三頭筋)

逆腕立て伏せ(ベンチディップス)は、背面側に手をついて構えることで、上腕三頭筋に負荷を集中させられる腕立て伏せ系の自重トレーニングです。

足を台に乗せて構えることで、さらに負荷を高めることができます。

チューブキックバック(上腕三頭筋)

チューブキックバックは上腕三頭筋のなかでも長頭に負荷がかかります。

肘の位置を動かしてしまうと、負荷が大胸筋や背筋群に分散してしまうので、肘の位置をしっかりと固定して動作を行うことがポイントです。

チューブカール(上腕二頭筋)

チューブカールは上腕二頭筋のなかでも短頭に負荷がかかります。

上半身を反らせたり、肘の位置を動かさないようにして実施してください。

ダンベルキックバック(上腕三頭筋)

ダンベルキックバックは、肘の位置を動かさないようにすることが大切です。動作中に肘の位置が前後してしまうと、負荷が上腕三頭筋から逸れて背筋群にかかってしまうので注意してください。

また、肘を伸ばしたポジションで前腕を回内(手の平が上を向く方向に回す)することで、上腕三頭筋がより強く収縮します。

ダンベルカール(上腕二頭筋)

ダンベルカールは、肘の位置を動かさないように動作することが大切で、肘を前後に動かしてしまうと負荷が僧帽筋に逸れてしまいますので注意してください。

また、本種目はダンベルを上げるときの短縮性収縮(コントリック収縮)だけでなく、負荷に耐えながら下ろすときの伸張性収縮(エキセントリック収縮)で効かせることも重要です。

初心者向きの自宅腹筋群トレーニング

カールアップクランチ

カールアップクランチは、膝を立てて構えることで腰への負担を軽くした腹筋運動の一種です。通常は手を頭の後ろで組みますが、胸の前やお腹の前で手を組むことで負荷を軽くすることができます。

動作ポイントとして重要なのは、上半身を下ろしたポジションで腰を反らせないこと、反動を使って起き上がらないことで、これらがしっかりとできていないと、腰への負担が大きくなりますので注意してください。

リバースクランチ

リバースクランチは、腰に負担の少ない腹筋運動として知られています。本種目を行う上で大切なポイントは、腰に負担がかからないよう、腰を下ろしたポジションで腰を反らせないようにすることで、このためには臀部に手を置いておくことが有効です。

また、膝を伸ばすと動作途中でも腰が反りやすくなるため、常に膝は曲げた状態を保つようにしてください。

本種目は、負荷が軽めの種目ですので、腹直筋に十分に効かせるためには呼吸にも工夫が必要です。つまり、腰を上げながら息を吐いていき、腰を上げたポジションで息を吐ききり腹直筋を完全収縮させることが大切です。

四の字クランチ

足を組んで対角線の膝と肘を合わせるように動作するバリエーションで、腹斜筋にも有効です。

初心者向きの自宅下半身トレーニング

自重スクワット

自重スクワットの基本となるのが、ノーマルスクワットで下半身全体に有効です。スクワット運動は大きく二つの動作、すなわち立ち上がる動作としゃがむ動作に分けられ、それぞれで負荷のかかる筋肉部位が異なります。

もっとも大切な動作ポイントは「膝をつま先よりも前に出さない」ということで、これは膝関節・靭帯に過負荷がかからないようにするために非常に重要なことです。

膝がつま先を越えるまでは筋力で体重を支えていますが、膝がつま先よりも前に出た時点で体重は膝の靭帯の張力で支えてしまう状態になります。十分に留意してください。

また、スクワット系運動においては膝の向きとつま先の向きを揃えることも大切で、この向きが揃っていないと膝関節に「ねじれ負荷」がかかってしまうので注意が必要です。

効果的に筋肉に負荷をかけるためのポイントとしては、背すじを伸ばす(背中を丸めない)ことが重要で、これは背すじを伸ばす意識だけでなく、目線を上に向けてセットを行うことで大幅に改善されます。

チューブレッグプレス

チューブレッグプレスは脚部のなかでも大腿四頭筋に集中的な負荷がかかります。

やや斜め上方に向けて足を押し出し、最後にしっかりと膝を伸ばして大腿四頭筋を収縮させることがポイントです。

ダンベルスクワット

ダンベルスクワットは、膝関節を保護するためにも「膝をつま先よりも前に出さない」ことが大切です。このためには、椅子に座る要領で、やや斜め後ろに腰を下ろすことが有効です。

また、負荷を下半身に集中させるとともに、腰痛リスクを避けるために背中が丸まらないようにすることも重要で、このためには胸を張り、視線を上方に置くことが有効です。

なお、腰を下ろす深さは、太ももが床と平行になる高さを目安とするとよいでしょう。

筋力トレーニングの総合記事

また、より具体的な一週間の部位分割プログラムについては下記ページをご参照ください。

▼詳細記事

筋力トレーニングの効果が出る期間

下記の記事では、筋力トレーニングの効果とその成果が出るまでの期間について、女性のダイエットトレーニング、男性のバルクアップトレーニングそれぞれのケースで解説しています。

発達停滞期のトレーニングメソッド

筋力トレーニングを実施していくと、誰しもがぶつかるのが「発達停滞期」=「プラトー」です。このプラトーを突破するためには、筋肉に通常とは違う刺激・負荷を加えていくことが必要で、さまざまなメソッドが考案されています。詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

筋力トレーニング情報ページ

食品科学情報データベース

600品目以上の食品栄養成分データベース

検索窓に調べたい食品名を入れてください。表示されない場合は、ひらがな・カタカナ・漢字でそれぞれお試しください。

筋トレ情報コーナーのメイン記事

筋肉の名前と部位別の構造・作用自重負荷トレーニングの実施方法

チューブトレーニングの実施方法

チューブトレーニングの実施方法

マシーントレーニングの実施方法

バーベルトレーニングの実施方法

週2~4回の部位分割トレーング法

細マッチョトレーニングの組み方

筋肥大向きトレーニングの組み方

---------------

男性向きの記事|女性向きの記事

筋トレメニュー|筋トレメニュー

大胸筋の筋トレ|大胸筋の筋トレ

背筋群の筋トレ|背筋群の筋トレ

三角筋の筋トレ|三角筋の筋トレ

上腕部の筋トレ|上腕部の筋トレ

下半身の筋トレ|下半身の筋トレ

---------------

リストラップの効果と選び方紹介

トレーニングベルトの選び方紹介

エルボースリーブの種類と選び方

パワーグリップの種類と選定方法

自宅トレーニングに最適な器具類

人気商品

ONI・GLFITの人気商品

|

|

|

|

LARA★STARの人気商品

|

|

|

|

人気のオリジナル商品

|

|

|

|

Mazurenkoの人気商品

|

|

|

|

EACの人気商品

|

|

|

|

ONIARMの人気商品

|

|

|

|